近日,我院何纯挺教授带领的分子基能源化学(LMEC)团队在国际顶级期刊Advanced Materials上发表题为“Co-Implementing Optimized Volmer and Heyrovsky Reactions in Hydrogen Production via Composite Active Sites on Electron-Withdrawing Carriers”的研究论文。论文通讯作者为何纯挺教授和我校青年教师黄海华博士;第一作者为我校硕士研究生王利东和陆紫微,江西师范大学为论文第一完成单位;该研究工作得到了国家自然科学基金、江西省自然科学基金等项目的资助。

氢能作为零碳能源载体,被视为解决全球能源危机的核心方案之一。电解水析氢反应(HER)因工艺成熟、产物纯净,成为当前绿氢生产的重要路径。传统铂(Pt)基催化剂虽在酸性条件下表现优异,但在碱性环境中,Pt的5d轨道与水分子轨道重叠时会产生强烈的泡利排斥,阻碍水裂解步骤的进行,导致催化性能大幅下降。因此,开发兼具超低金属负载量和高催化活性的新型Pt基催化剂成为行业迫切需求。现有策略主要聚焦于构建双功能活性位点以加速水分子解离(Volmer步骤),但往往忽视了其与后续Heyrovsky步骤之间的动力学权衡。如何优化碱性HER中多步动力学平衡,成为学术界与工业界面临的共同挑战。

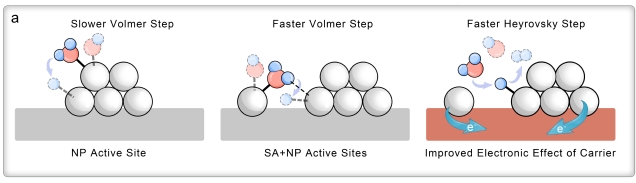

针对上述难题,LMEC团队提出“复合位点耦合+载体电子牵引”的双重调控策略,合成出一种Pt纳米颗粒(NP)及其卫星型Pt单原子(SA)负载于缺陷氮化硼(eBN)包覆碳纳米管(CNT)的新型电催化剂Pt-eBN@CNT。该设计巧妙利用Pt SA与NP的空间协同效应:SA对水分子有较强的吸附,其邻近的NP通过H...Pt相互作用稳定反应中间体,并降低Volmer步骤能垒;同时,eBN载体的氮原子凭借高电负性调控Pt的电子密度,削弱中间体*H的吸附强度,加速Heyrovsky步骤(*H脱附释氢)。这种“双活性位点优化反应路径、吸电子载体调控电子结构”的协同机制,同时实现了碱性HER中Volmer与Heyrovsky步骤的加速。

研究表明,Pt-eBN@CNT在极低Pt负载下展现出优异的催化性能。在达到10 mA·cm⁻2的电流密度时,其过电位仅为25.1 ± 1.7 mV,优于商用Pt/C催化剂的44.2 ± 4.1 mV,表明反应所需能量损耗的显著降低。在原子利用效率上,该催化剂在铂负载量仅6 μgPt·cm⁻2时,转换频率(TOF)高达17.1 ± 1.3 s⁻1 (0.15 V vs RHE),是商用Pt/C催化剂(0.9 ± 0.1 s⁻1)的近20倍。在膜电极组件(MEA)电解槽测试中,该材料作为阴极催化剂在1.0 A·cm⁻2工业级电流密度下稳定运行超550小时(工作温度60℃),远超现有铂基催化剂。经过30,000次循环伏安扫描后,催化剂活性几乎无衰减,Pt溶出率低于3%,其结构稳定性得益于eBN载体与Pt位点的强键合作用。进一步构建的高效电解槽体系,有望降低绿氢生产成本,推动氢能在交通、化工等领域的规模化应用。

该团队通过构建具有强电子牵引的耦合双活性位点催化模型,成功揭示了其在碱性HER中对Volmer与Heyrovsky步骤的加速机制,为解决长期以来碱性介质中铂基催化剂析氢动力学效率低的难题提供了有效的理论路径和关键实验依据,为超低金属负载的高效电催化剂设计提供新思路。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/adma.202501078

[三审三校:黄海华 胡晓玉 钟声亮]