近日,我院胡晓玉教授在超分子大环共晶材料领域取得重要研究进展,相关研究成果以《Adaptive Co-Crystals with Switchable Host-Guest Stoichiometry for Dynamic Regulation of Photoluminescence》为题,发表于国际顶级期刊《Advanced Materials》(IF: 26.8)。胡晓玉教授为论文的通讯作者,江西师范大学为第一完成单位。

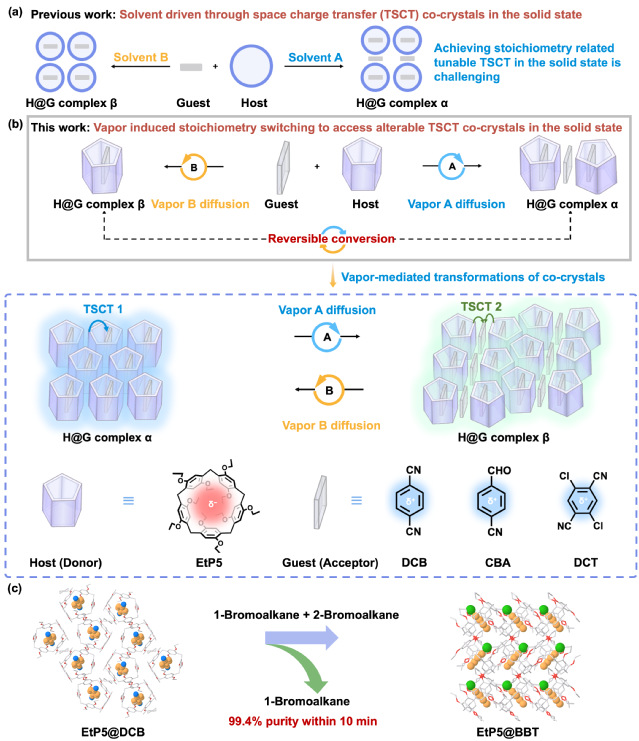

超分子共晶材料能够构建具有丰富拓扑结构和优异光物理性能的电荷转移晶体。然而,功能性共晶材料的发展仍面临一些关键挑战。首先,在共晶体系中难以避免非荧光电荷转移态的形成,给体与受体单元之间的长程空间电荷转移过程通常导致发光效率显著降低,从而限制了其在发光材料领域的应用潜力。其次,传统共晶制备方法存在工艺复杂、规模化难度大以及可控性差等问题,难以在同一体系中实现化学计量比的精确与灵活调控。最后,固态下的共晶材料通常彼此独立且无法相互转化;若需实现多功能或可调谐发光,往往依赖于多种晶体的物理混合,这使得构建兼具动态响应性与智能化特性的单一材料体系极具挑战。因此,发展一种能够实现发光性质动态、可逆调控的普适性策略,已成为该领域亟待解决的核心科学问题。

为此,胡晓玉教授团队针对当前功能性超分子共晶材料面临的挑战,利用柱芳烃独特的动态结构转换能力与高效空间共轭特性,构建了具有蒸汽响应特性的智能共晶材料。通过引入尺寸匹配的电子受体,柱芳烃能够自发形成高效的三维空间电荷转移结构。借助精确的分子排列,该材料在固相中实现了基于长程空间电荷转移的高效热激活延迟荧光,有效抑制了常见的荧光猝灭现象,为开发新型高效发光材料提供了新思路。此外,在蒸汽刺激下,共晶内部的给体/受体比例可发生动态重构,从而实现对中间化学计量态的精细调控,为深入研究不同给体/受体比例对空间电荷转移过程的影响机制奠定了实验基础。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202514110

[三审三校:焦建敏 胡晓玉 熊 斌]