近日,我院陈义旺/廖勋凡教授团队在准平面有机太阳电池稳定性研究方面取得重要研究进展,相关成果以《Freezing the p-i-n Interlayer with a Symmetric Phenolic Compound to Achieve Favorable Vertical Morphology and Efficient Pseudo-Planar Heterojunction Organic Solar Cells with Excellent Stability》为题发表于国际顶级期刊《Energy & Environmental Science》(IF: 30.8),并被编辑评选为该期刊近期HOT Articles。江西师范大学廖勋凡教授和陈义旺教授为本文的通讯作者,江西师范大学化学与材料学院国家单糖化学合成工程技术研究中心/氟硅能源材料与化学教育部重点实验室为第一完成单位。

有机太阳能电池(OSCs)因其轻质、柔性和低成本制造等优势,在可持续能源领域展现出广阔的应用前景。然而,其商业化进程受到活性层形态不稳定性的制约,尽管准平面异质结(PPHJ)结构具有较高的相纯度和良好的垂直相分离形貌优势,但在光照和热应力下给受体界面处的给受体分子仍不稳定,容易发生分子扩散和相聚集,导致性能衰减。

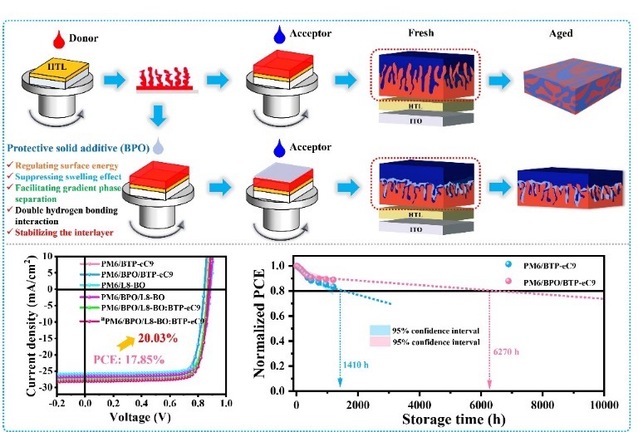

针对上述难题,该团队提出了一种简单而有效的策略,通过在PPHJ结构中引入对称性酚类化合物4,4'-二羟基联苯(BPO)作为给体修饰层,实现了优化的垂直相分离形貌和卓越的器件稳定性。研究团队通过密度泛函理论(DFT)计算和实验验证发现,BPO分子中的双酚官能团能够与给体和受体分子形成强非共价相互作用,从而有效抑制分子扩散并稳定界面形貌。此外,BPO溶解于正交溶剂DMSO中,可在旋涂过程中保护下层给体不被上层氯仿溶液冲刷,同时调节给体表面能,增大Flory-Huggins相互作用参数(χ),促进更有利的垂直相分离形貌的形成,从而有利于载流子输运和收集。因此基于PM6/BPO/L8-BO:BTP-eC9的三元器件实现了高达20.03%的光电转换效率。值得注意的是,BPO作为界面稳定剂,显著提升了器件的热稳定性和储存稳定性。在65℃连续加热条件下,器件的T80寿命达到520小时,在氮气环境中储存的T80寿命更是高达6270小时,远优于未使用BPO的对照组。

该团队通过引入对称酚类化合物BPO作为PPHJ结构中的给体修饰层,成功实现了高效的垂直相分离形貌和卓越的器件稳定性。该策略简单、通用且可扩展,不仅为高性能、高稳定性OSCs的开发提供了新思路,也为OSCs的实际应用和商业化推进提供了重要的理论和实验支撑。

[三审三校:廖勋凡 胡晓玉 钟声亮]